Первостепенной задачей грамотного сельхозтоваропроизводителя является оптимизация фитосанитарного состояния посевов и питания растений. Многократными пестицидными обработками нарушается природный баланс, химикаты, попадая в различные экосистемы, в значительных количествах накапливаются в почвах, и с каждой последующей обработкой увеличивается их концентрация.

Вследствие этого повышается уровень резистентности вредных организмов и патогенов к химическим препаратам, а решением возникшей проблемы является необходимость проведения еще более сильных защитных мероприятий.

Нерациональное и необдуманное использование пестицидов влечет за собой различные губительные последствия для экологии, которые оказывают непосредственное влияние на экосистемы и на количество и качество произведенной продукции. Решением данных проблем может стать применение биопрепаратов, созданных на основе активных штаммов азотфиксирующих и фитостимулирующих микроорганизмов. Актуальность тематики представленных исследований предопределили и новые направления государственной политики Российской Федерации по созданию современных эффективных природоохранных технологий для сельского хозяйства, обозначенные в долгосрочной программе до 2030 г., и правовые законодательные акты РФ о внесении изменений в производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию органической сельхозпродукции. Также Союзом органического земледелия ежегодно обновляется справочник «Перечень биопрепаратов и биоудобрений для органического сельского хозяйства, биологической и интегрированной защиты растений», который ориентирован на сельхозпроизводителей, а также может использоваться широкой аудиторией ученых, специалистов и агрономов. Таким образом, актуальность исследований применения биопрепаратов обусловлена современной концепцией развития земледелия, направленной на полный или частичный отказ от интенсивно-затратных пестицидных технологий и переход на ресурсо- и энергосберегающие биологизированные системы.

Цель работы - исследование эффективности применения различных вариантов защиты растений с включением в производственную технологию возделывания озимой пшеницы современных отечественных биопрепаратов для снижения пестицидной нагрузки.

Объектом исследований является технологический процесс возделывания озимой пшеницы с применением современных биопрепаратов в типичных условиях Краснодарского края. В КубНИИТиМ имеется многолетний опыт исследований данного направления, а полученные результаты по основным полевым культурам представлены в публикациях в зарубежных, российских и региональных журналах.

В ходе выполнения работы проведены анализ и оценка производственной (традиционной) и экологизированной технологий возделывания озимой пшеницы с применением препаратов на биологической основе и современных агрохимикатов в производственной системе защиты растений, оценка урожайности и качества полученного зерна, а также экономическое обоснование применения экспериментальных схем при производстве культуры.

Метод исследования – экспериментально-аналитический. Он заключался в проведении полевого опыта с применением биологических и химических средств защиты посевов с полным циклом мониторинга за ростом и развитием растений и сравнительным анализом по основным оценочным показателям. В экологизированных схемах защиты растений озимой пшеницы применялись препараты из списка для органического земледелия:

– Метабактерин, СП (Bacillus subtilis ВКПМ В-2918 ИПМ-215, Methylobacterium extorquens NVD BKM B-2879 D, валидамицин Str-hygroscopicus subsp «limoneus» ВКПМ АС-1966) - биологический препарат для борьбы с грибными и бактериальными болезнями различных культур;

– Плантарел, ВР (коллоидное серебро, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид) - универсальный стимулятор роста с фунгицидными свойствами для обработки семян и вегетирующих растений.

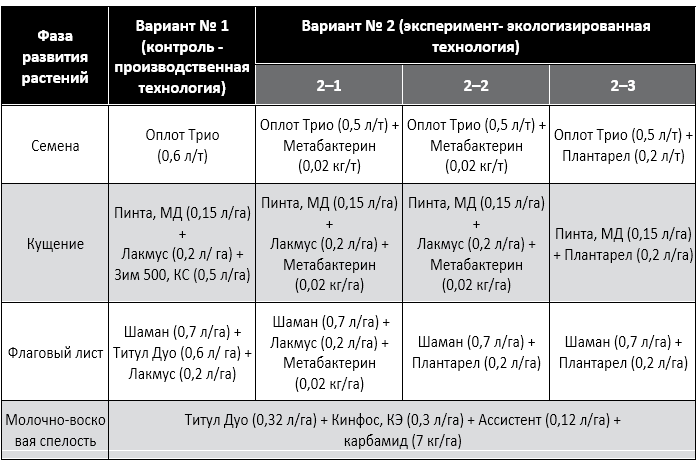

Эксперимент проводился в хозяйственных условиях на базе валидационного полигона Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформ-агротех» (КубНИИТиМ) и предусматривал исследование технологического процесса возделывания озимой пшеницы районированного сорта Гомер РС2 после уборки предшественника - сои, с применением современных методов защиты растений в различных вариациях (табл. 1).

Таблица 1. Схемы обработок препаратами по фазам развития растений озимой пшеницы

Агротехнологические операции в опытных посевах проводились согласно применяемой на валидационном полигоне производственной (традиционной) технологии возделывания озимой пшеницы. Обработку семян и опрыскивания посевов по вариантам опыта совмещали с хозяйственными обработками и технологическими операциями.

Мониторинг посевов в вариантах опыта проводили по фазам роста и развития растений озимой пшеницы (фото).

В результате обследования экспериментальных посевов по основным фазам роста и развития растений озимой пшеницы не выявлено существенных отклонений от значений традиционной технологии по биометрическим показателям растений. Так, длина корня на последнюю дату измерений по вариантам варьировала от 10,7 до 13,4 см. Высота растений изменялась от 83,4 до 86,3 см. По числу стеблей в экспериментальных вариантах на последнюю дату измерений показатель составил от 4 до 5 шт. на растении при контрольном значении 4 стебля.

Проведение измерений в фазу кущения и в фазу молочной спелости зерна озимой культуры

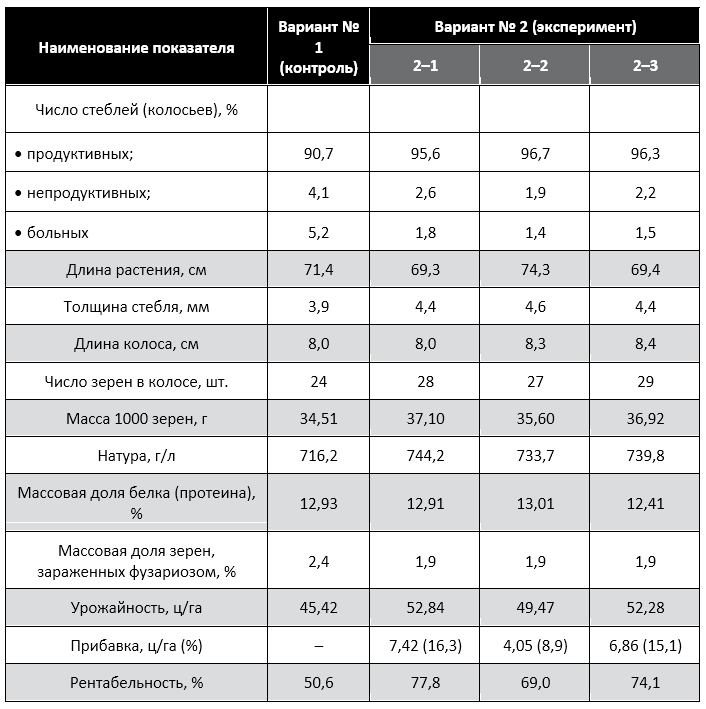

Учет урожая выполнили в фазу полной спелости зерна сплошным методом оценки при одинаковых условиях: уборочные работы на опытных делянках провели за один рабочий день прямым комбайнированием и одним зерноуборочным комбайном. Результаты обработаны и переведены в табличную форму (табл. 2).

Таблица 2. Показатели уборочного периода по вариантам опыта

Получены следующие результаты:

- продуктивность стеблестоя увеличилась в среднем на 5,5 п. п. (далее - процентных пунктов), а заболеваемость посевов снизилась до 1,6 п. п. при контрольном показателе 5,2%;

- по биометрическим показателям растений существенные изменения наблюдались по числу зерен в колосе: их количество увеличилось с 24 шт. в контрольном варианте до 28 шт. в исследуемых вариантах;

- по качеству зерна кардинальных изменений не наблюдалось, а зерно как с контрольного, так и с экспериментальных вариантов относится к 3-му классу мягкой пшеницы (технические требования по ГОСТ 9353);

- массовая доля зерен, зараженных фузариозом в изучаемых вариантах, составила 1,9%, что на 0,5 п. п. ниже контрольного показателя - 2,4%;

- урожайность в изучаемых вариантах увеличилась в среднем на 6,11 ц/га (13,4%), а рентабельность возделывания культуры со сниженной пестицидной нагрузкой составила от 69,0% до 77,8% (рентабельность в традиционной технологии - 50,6%). Проведенные исследования позволяют сделать вывод об эффективности применения биологической защиты растений озимой пшеницы в производственных условиях. При включении в технологию возделывания озимой пшеницы современных отечественных биопрепаратов снижается пестицидная нагрузка (за счет замены химических фунгицидов на биологические); улучшаются фитосанитарное состояние посевов (зараженность фузариозом бункерного зерна снизилась на 0,5 п. п.) и биометрические показатели растений (озерненность колоса увеличилась на 4 шт. в колосе); увеличиваются урожайность (в среднем прибавка составила 6,11 ц/га, или 13,4%) и рентабельность культуры (в среднем повышение составило 23,0 п. п.).

Д. ПЕТУХОВ1, Т. ЮРИНА1, О. НЕГРЕБА1, М. БЕЛИК1, М. ЧАПЛЫГИН2, Новокубанский филиал ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (Новокубанск), ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (Москва)