Азотовит и Фосфатовит в помощь Bradyrhizobium sp.

Биологические особенности сои предполагают ее высокую отзывчивость на биостимулирующие микробиологические препараты, которые обеспечивают сбалансированное питание культуры, усиливают развитие симбиоза и повышают адаптивные способности растений, особенно при дефиците доступных форм питательных веществ и неблагоприятных погодных условиях.

В условиях Центрально-Чернозёмного региона России в 2024 году было проведено исследование по применению современных микробиологических удобрений в агротехнике сои. Агрономы компании «ДельтаБио» совместно с учёными Курского федерального аграрного научного центра протестировали различные схемы использования микробиологических удобрений Азотовит на основе живых почвенных бактерий Beijerinckia fluminensis, штамм Bf 2806, и Фосфатовит на основе живых клеток и спор бактерий Paenibacillus mucilaginosus, штамм Pm 2906, совместно с инокулянтом на основе бактерий Bradyrhizobium sp.

Полевой опыт был заложен в 2024 году на типичном мощном чернозёме тяжелосуглинистого грансостава. Агрохимия участка: гумус – 5,5 %, щелочно-гидролизуемый азот – 70 мг/кг (высокое содержание), подвижный фосфор – 89 мг/кг (среднее), подвижный калий – 160 мг/кг (высокое), подвижная сера – 4,5 мг/кг (низкое), pH солевой – 5,6 (слабокислая).

Посев сорта сои Осмонь проводили рядовым способом с шириной междурядий 15 см и нормой высева 0,6 млн всхожих семян/га. Минеральный фон — азофоска 2 ц/га. Вегетационный период (02.05–26.08.2024) характеризовался жаркой и засушливой погодой: средняя температура составила 19,8 °C (на 2,8 °C выше нормы), осадки — 133,1 мм (54,5 % от нормы) (рис. 1, 2).

Схемы применения и методика учета

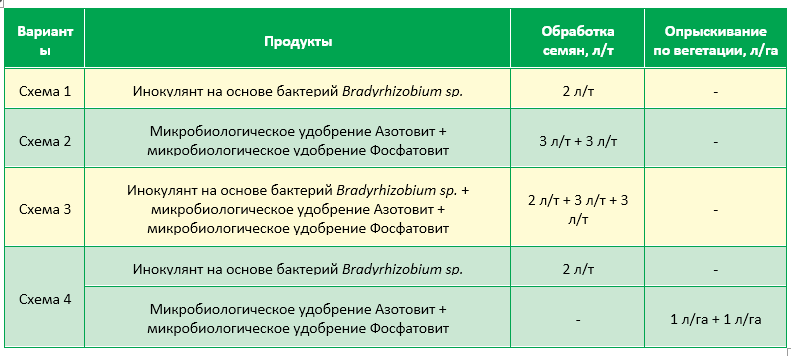

Изучались различные схемы применения микробиологического NPK-комплекса Азотовит и Фосфатовит: совместно с инокулянтом и раздельно, а также внесение по вегетации. За контроль был принят вариант 1 – обработка семян инокулянтом (табл. 1).

Таблица 1. Схемы внесения микробиологических удобрений при возделывании сои, 2024 г.

Повторность опыта трёхкратная, размер делянки — 135 м². Учет проводился по структуре урожая, урожайности, качеству зерна, количеству и массе клубеньков, экономическим показателям.

При расчете экономической эффективности использования микробиологических удобрений при обработке семян и посевов сои за основу были приняты следующие показатели:

- стоимость препарата на основе ризобиальных (симбиотических) бактерий – 1500 руб./л;

- стоимость микробиологического удобрения Азотовит – 500 руб./л;

- стоимость микробиологического удобрения Фосфато-вит – 500 руб./л.

Урожайность сои в контрольном варианте и по вариантам опыта – фактическая, полученная методом взвешивания. Закупочная цена зерна сои – 40 000 руб./т.

Результаты исследования

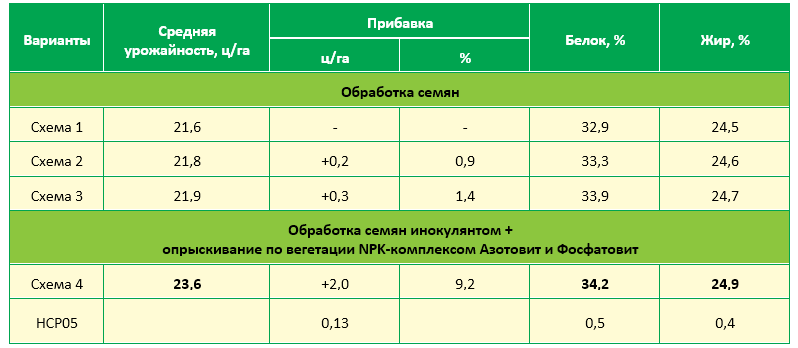

В засушливых условиях 2024 года результаты полевого опыта ученых Курского НИИ агропромышленного производства оказались следующими (рис. 3, 4, табл. 2, 3):

Таблица 2. Влияние различных схем внесения микробиологических удобрений на качество продукции при возделывании сои, 2024 г.

Таблица 3. Экономическая эффективность использования различных схем внесения микробиологических удобрений при возделывании сои, 2024 г.

1. Схема 1 (протравка семян инокулянтом на основе бактерий Bradyrhizobium sp. в дозировке 2 л/т) и схема 2 (протравка микробиологическим NPK-комплексом Азотовит и Фосфатовит в дозировке 3 л/т + 3 л/т) показывают одинаковое влияние на урожайность и качество продукции при сопоставимой экономической эффективности.

2. Схема 3 (совместная обработка семян инокулянтом на основе бактерий Bradyrhizobium sp. и протравка микробиологическим NPK-комплексом Азотовит и Фосфатовит в дозировке 2 л/т + 3 л/т + 3 л/т) показал небольшой прирост урожайности (1,4 %), однако на 1 % удалось повысить содержание белка в продукции.

3. Отмечено достоверное преимущество варианта с комбинированной схемой применения, схемой 4 (протравка семян инокулянтом на основе бактерий Bradyrhizobium sp. в дозировке 2 л/т и внесение микробиологических удобрений Азотовит и Фосфатовит методом опрыскивания по вегетации в дозировке 1 л/т + 1 л/га). Эта схема показала прибавку урожайности на 2 ц/га (+ 9,2 %), а также улучшила содержание белка на 1,3 % при общем его содержании 34,2 %. Эта же схема оказалась самой экономически эффективной из приведенных вариантов: уровень рентабельности составил 177,7 %.